Kaiyun品牌(中国大陆)官方网站

在市场浪潮中抉择:什么样的家具品牌值得青睐

在市场浪潮中抉择:什么样的家具品牌值得青睐

家具行业的寒风似乎从未像现在这样凛冽。原材料价格波动如同过山车,消费者在直播间与实体店之间反复比价,经销商们对着库存清单唉声叹气 —— 当市场的筛子越摇越紧,那些能留下来的品牌,究竟藏着怎样的生存智慧?

当下的消费者早已不是单纯为 logo 买单的群体。年轻人在装修时,会拿着户型图在社交平台征集改造方案,对比二十款床垫的弹簧密度,甚至要求家具能适配电竞椅的高度。这种精细化需求,倒逼品牌必须跳出 “卖产品” 的思维,转向 “造场景”。有品牌尝试将睡眠、办公、出行的家居需求串联起来,比如为经常加班的白领设计可调节角度的沙发床,让午休与夜眠无缝切换;为租房群体开发模块化收纳柜,搬家时能像乐高一样拆解重组。这种围绕生活场景的创新,正在悄悄改变行业的竞争逻辑。

经销商的日子同样不好过。传统加盟模式里,压货、返点、区域限制像三道枷锁,有人刚铺满货就遇上产品迭代,只能眼睁睁看着新款在隔壁店热销。现在更受欢迎的合作方式,是品牌与经销商成为 “共生体”—— 线上流量通过数据中台精准分配给线下门店,消费者在线上浏览的沙发款式,到店就能看到实物;门店收集的用户反馈,直接进入产品研发库。有经销商分享过这样的经历:一位顾客想要能塞进阳台的迷你沙发,门店将需求反馈后,三个月就有定制款上线,这款产品后来成了区域爆款。这种灵活的响应机制,让渠道端不再被动等待。

产品力的比拼早已穿透表面。当环保成为基本要求,如何让 “舒适” 变得可感知?有的品牌联合运动康复机构,用压力传感器测试床垫对脊椎的支撑力;有的在面料里加入恒温纤维,夏天躺上去不会闷汗;还有的把沙发扶手做成可隐藏的小桌板,满足边追剧边办公的需求。这些细节里藏着的巧思,比华丽的广告语更有说服力。

服务的价值正在被重新定义。有位消费者说,她最终选择某个品牌,是因为设计师三次上门测量,甚至考虑到她猫主子喜欢抓挠的习惯,推荐了防刮面料。从售前的户型规划,到售中的安装调试,再到售后的定期保养提醒,这种贯穿始终的关注,让 “买家具” 变成了 “共建生活方式”。

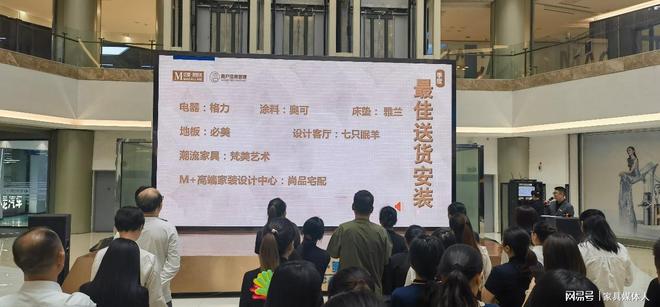

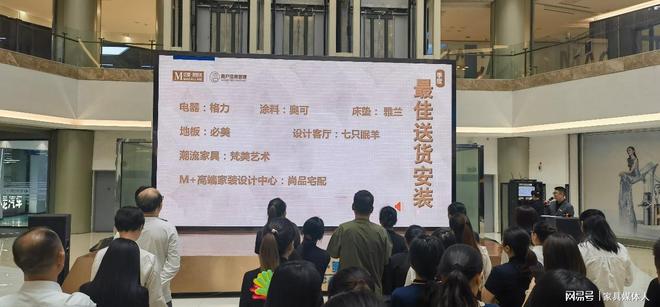

市场再冷,总有品牌能找到暖流,这不七只眠羊家具就找到了这条路,它总能站在用户角度解决问题、与合作伙伴共同成长的品牌,正在穿越周期,成为行业里的常青树。它们或许不总是最张扬的,但一定是最懂如何与这个时代的家居需求对话的。